사진, 여행, 산책

타지에서의 한 번의 이동 본문

타지에서의 한 번의 이동.

삶의 근거지가 있다는 것 혹은 필요로 한다는 사실에서 자유로울 수 있을까? 아니면 자유롭지만 우리의 두뇌가 불안을 줄이기 위해 하나의 근거지를 정하고 안정을 추구하도록 작용하는 것일까?

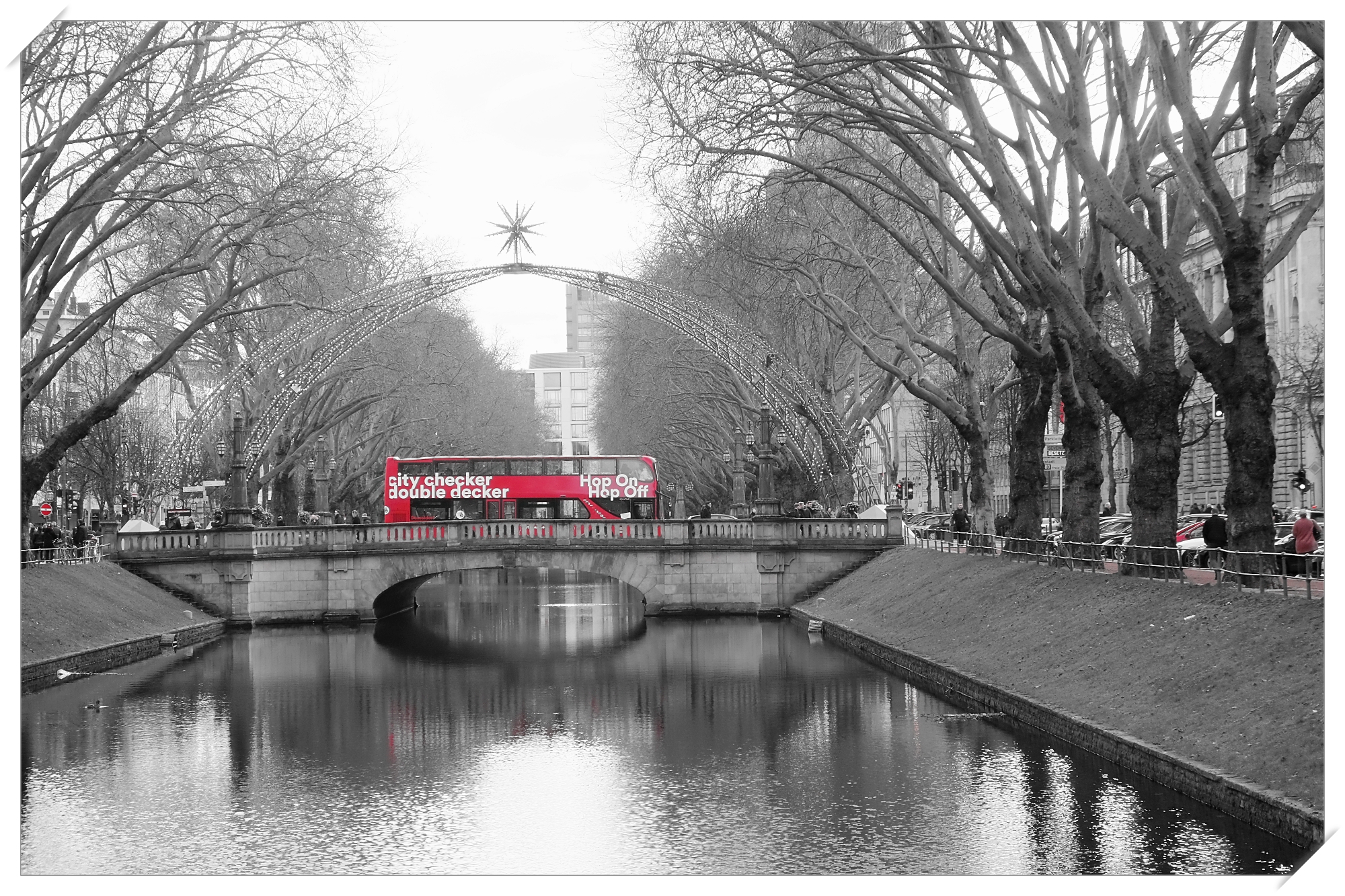

여행자의 발걸음으로 정처 없이 거닐며 숙소 근처의 괴테박물관을 기웃거리고 맞은편 공원을 걸어 다시 시내로 들어가 익숙함을 늘여 간다.

지금은 바우하우스 철물점이다. 꼼꼼하게 돌아 볼 엄두도 내지 못할 정도로 넓고 다양하다.

나는 왜 이곳에 앉아 있나?

일단 바우하우스의 크기와 취급하는 품목의 종류로 봤을 때 여기 오면 집을 지을 때 필요한 것은 다 있다고 말할 수 있겠다. 그리고 옆에는 정원을 가꾸는데 필요한 것들을 파는 곳이 있는데 이곳 독일 사람들은 크리스마스트리를 진짜 나무를 팔고 산다는 것이 나를 놀라게 했다. 물론 플라스틱으로 된 나무도 있다.

이곳에 잠시나마 정착이란 걸 하고 싶은걸까? 근거를 만들 재료를 돌아보는 것은 나의 호기심에서 일 수도 있으나 조금 다른 관점에서 나온 것 같기도 하다. 마치 정글의 법칙에서 보면 족장이 집터를 먼저 잡고 시작하는 것처럼.

본능인가?

지금 시간은 오후 4시. 한시간이면 도시는 깊은 밤에 빠져들 것이다. 이곳의 긴 겨울밤은 무엇을 주고 무엇을 앗아 가는가? 아니면 무엇을 주고 무엇을 받는가…

상대적인 단어를 구성할 때 주고 받는다가 아니라 주고 뺏는다라는 구조가 먼저 자리를 차지하는 것은 나의 살아온 환경에서의 우선순위가 영향을 미쳤을 것이다. 시선의 교차가 주체와 객체의 순서로 혹은 역으로 진행되기 때문인 것 같지만 여기에서는 나 자신에 대해서는 하나의 관점에서만 본다는 것이다. 나 스스로에 대한 주체적 시각과 객체적 시각을 같이 가진다면 주고 뺏는다라는 구조보다 주고받는다라는 대응으로 이어질 가능성이 높아지지 않을까?

이 여행의 시작점은 ‘나’에게 있었다. 그 이전에도 간헐적으로 ‘우리’라는 단어에서 벗어나기 위해 의식적으로 언어생활에 주의를 기울인 적이 있었고 조금은 더 객관적으로 상황을 보고 이해하려고 애썼었다. 하지만 내가 나고 자라온 환경에서는 그러한 방식으로 사고할 때 개인적인 나로서 마주치게 되는 벽같은 것이 있었다. 누구를 붙잡고 깊이 이야기할 수 없는 약간은 외계에서 온 것 같은 사고방식. 이질적이고 불편한 느낌들. 나에겐 합리적인 사고와 추론의 방식을 따라 나온 과정과 결론이었지만 상대가 있는 상황하에 선 의견충돌과 이해불가 혹은 이별로 이어지지 않았나 하는 생각도 든다.

시간이나 주제나 그러한 것에 상관없이 떠오르는 것을 그 시간에 이어서 써내려 가는 이유는 시간과 순간에 충실하고자 함이다. 정리를 하고자 한다면 따로 하면 될 일이다. 지금도 이틀전에 쓴 글을 다시 가져와 옮기다 말고 첨언을 한참이나 하고 있다.

지금의 순간에 집중하는 것이 필요하고 중요하다. 지금 시각 새벽 다섯시 29분..

지나는 동네골목 가로수 한 그루앞에 만들어진 Jasmin을 위한 추모공간은 아마도 사랑하던 이를 위한 것이겠지. 아직도 따뜻하게 온기를 가지고 살아 있을 것이다. 사랑하는 이들의 마음속에.. 2009년이면 10년이 지났음에도..

'80 Days in Europe' 카테고리의 다른 글

| 일정은 괴테박물관(Goethe-Museum)... (7) | 2024.10.15 |

|---|---|

| 이제껏 난 누군가를 어떻게 사랑해 왔던걸까? (5) | 2024.10.13 |

| Still Dusseldorf (7) | 2024.10.10 |

| In Dusseldorf _ Day 2 (25) | 2024.10.09 |

| Let's go to Europe (17) | 2024.10.07 |